お知らせ

国府 千手観世音菩薩 略縁起

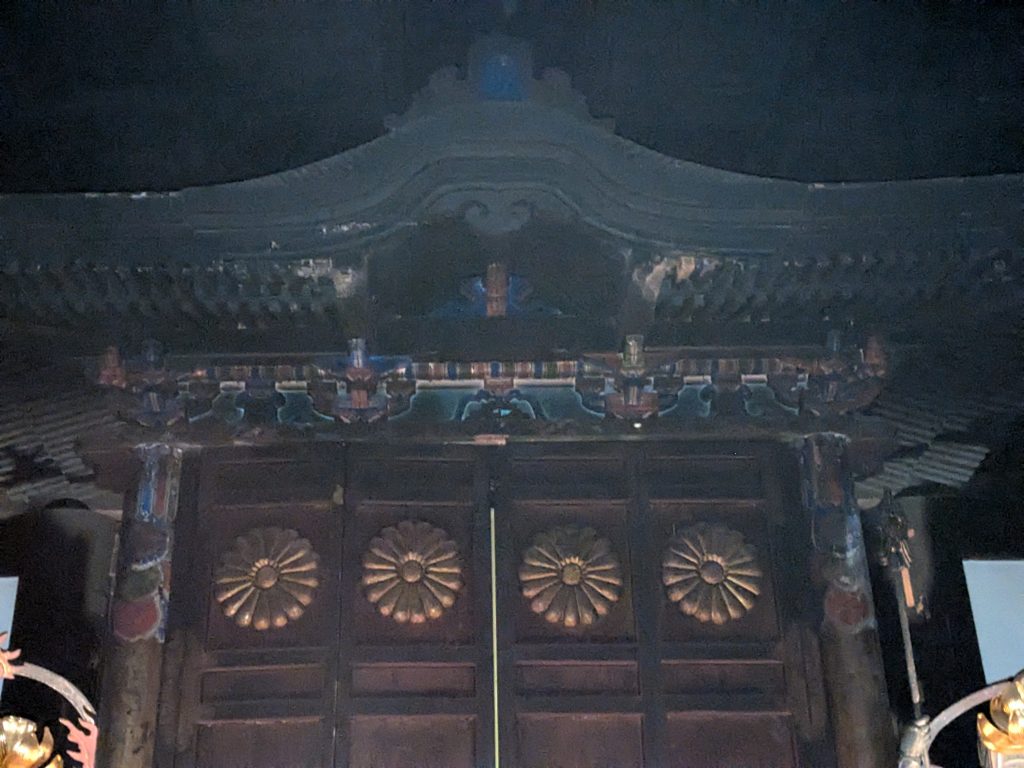

「補陀落山(ふだらくさん)府南寺」の本尊は「国府の観音」

聖徳太子が伊勢国を巡遊し、この地(伊勢国府)に至ったとき、

さらに聖徳太子は当山守護の鎮守として飛龍権現・摩利支天を奉安

千手観世音菩薩の左右の脇侍には上品の勝軍地蔵尊と毘沙門天王が

なお、当時の観音山境内の池泉を天人影向ケ池(

補陀落山府南寺ご詠歌(花山法皇)

いろづくや 上寺山の 岸の松 風の音して 穐(あき)を知らせむ